企業領導人常常苦惱,什麼業務或工作適合導入生成式AI。本文提出一套分類架構,領導人可以從中找出適合交由AI執行或協作的任務。另外,本文也提供實用的建議,讓公司在導入生成式AI時,可以走出與其他公司不同的路,進而創造可長可久的競爭優勢。

關於本文藝術作品/盧碧.迪爾(Rhuby Dear)的作品結合攝影與平面設計,靈感常常來自於她遊覽偏遠、彷彿異世界的地點。她的作品捕捉現實與抽象之間的和諧關係。

面對生成式AI,企業領導人提出不少問題,我們最常聽到的包括:生成式AI何時才能達到我們最優秀員工的智慧程度?它是否準確到足以創造商業價值?資訊長的動作是否迅速到足以領導我們AI轉型?我的競爭對手如何運用生成式AI?但這些問題其實都問錯了,它們著重生成式AI的智慧與發展過程,像是生成式AI有多好、改進速度有多快,而非它對商業策略的影響。領導人該問的是:雖然生成式AI目前仍有局限,我的組織可以怎麼有效使用它?以及我們可以怎麼用它來創造競爭優勢?

本文觀念精粹

問題:面對生成式AI,高階主管把焦點放在錯誤的問題上,執著於它的不完美和局限,而非它的策略意涵。

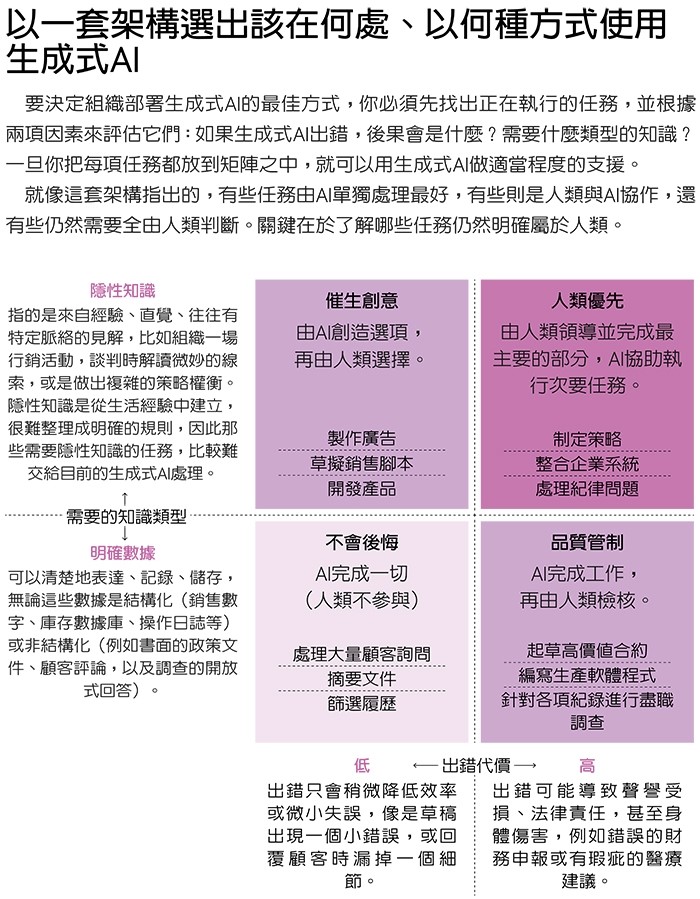

解決之道:運用一套架構,依照出錯的代價和需要的知識類型,將各項任務放到不同位置,來決定該在何處、何時部署生成式AI。企業必須快速行動,但更重要的是,它們必須以策略的差異化為目標。

回報:在生成式AI已經幫得上忙的地方採用它,並相應調整策略、數據與人員,組織就能在競爭對手趕上前獲得短期收益,並建立持續性的競爭優勢。

本文依據我們與數百位經理人合作、親自領導生成式AI計畫、以及研究數位轉型與策略的經驗,提出一套從策略角度思考生成式AI的架構,以及實用的建議。我們認為,因為生成式AI有缺陷(例如幻覺)就採取謹慎「觀望」的做法,可能很危險。但我們並不是要暗示,速度是致勝關鍵,其實策略才是。公司運用生成式AI的方法必須不同於競爭對手,以及價值鏈上的其他公司。以下說明我們現在應該採取行動的理由:

非技術員工可以在沒有專家支援的情況下使用生成式AI。數十年來,AI的使用多半局限於工程師、電腦程式設計師,以及數據科學家的範圍。但由OpenAI的ChatGPT所領軍的生成式AI,改變了這個局面,因為使用者能以自然語言和它互動。它的突破不只在於智慧程度提高,也在於使用機會大幅增加。如今,組織所有成員都能使用生成式AI工具,而不需要深厚的技術專業、數據科學團隊的支援,或是中央IT部門的核准。更重要的是,AI愈來愈整合到員工已經採用的工具之中,像是電子郵件、視訊會議、試算表、CRM軟體、ERP系統,進一步降低採用AI的障礙。

這種人機互動的進步,類似於電腦從早期的命令列運算轉換到圖形使用者介面(graphical user interface, GUI)的情況。在1980年代,Windows徹底改變個人運算,原因不在於大幅提高電腦的力量,而在於它讓人們就算不懂MS-DOS指令,也能運用這個力量。生成式AI以非常類似的方式,讓任何人都能使用精密的機器學習模型,只要輸入文字,最後甚至只要開口說話,就能與它交談。

現在有機會創造價值。等待一個全能而毫無缺陷的代理AI,是錯誤的。雖然生成式AI仍有缺陷,但它能節省時間、降低成本、釋放新的價值。如果只因輸出結果不完美而遲不採用,那就誤解了機會。生成式AI已經可以為企業許多領域帶來有意義的改進與效率。評比的標準不該是完美無缺,而是與你目前工作方式比較之下的相對效率。

競爭優勢來自於更有策略地使用生成式AI,而不只是更快使用。要從生成式AI創造長久優勢,你就要採取「與眾不同」的使用方式。現在每個人都可以使用生成式AI。如果你與競爭對手以類似工具執行類似任務,那麼只要新的競爭對手進來侵蝕利潤,大部分的收益最終都會流向價值鏈上的其他成員。更危險的是,你自己的客戶與供應商可能還會用生成式AI來處理你之前為他們執行的任務,讓你做不了中間人。這代表競爭優勢將取決於你使用生成式AI的方式有多獨特:你會把哪些任務委派給它執行,並重新構思你要如何用人類專業知識補充它,以及你開啟哪些新的可能性。

何處、何時該用生成式AI

雖然生成式AI可以應用於所有領域,用途也十分多元,但也因此帶來新的挑戰:你得限縮可能性才能找到最好的起點。與其問生成式AI的表現是否和人類一樣好,不如先把工作拆解為各項子任務,然後去問:目前哪些子任務適合交給生成式AI處理?

想想以下的活動:雇用關鍵員工、診斷癌症、為高風險民眾提供心理治療。我們通常認為,生成式AI在這些領域開始接近人類的智慧水準與細膩程度。有些人主張以生成式AI取代從事這些工作的人,但這個想法往往受到強烈抵制,而且理由還很充分:這些地方只要出錯,後果可能非常嚴重。癌症誤診或對脆弱病人處置不當,可能都會改變病人的一生。關鍵的領導職位如果選錯人,對公司文化的傷害可能持續好幾年。

現在想想另一組任務:摘要學生對課程的評價、篩選求職者的履歷,以及分配醫院床位。這些例子與第一組例子的區別,不見得是需要不同程度的智慧,而是出錯之後的代價高低。就算課程評價摘要漏掉一個細節,或是初步的履歷篩選漏掉一位不重要的人選,風險不會很高。至於醫院床位的分配,它主要仰賴明確的結構化數據(像是空床數、病患需求,以及預期出院率),這些數據都可以由AI系統穩當地處理。

這說明一項重要原則:生成式AI是否適合某項任務,不僅取決於它的能力,還取決於兩項更深層的因素。第一項因素是「出錯的代價」:生成式AI犯錯的後果有多嚴重。如果任務出錯會造成嚴重傷害、財務損失,或聲譽受損,那麼公司在無人監督的情況下使用生成式AI,就必須格外謹慎。第二項因素是「任務需要的知識類型」。像是篩選履歷、摘要課程評價這些任務,仰賴明確的數據(可以取得與處理的結構化或非結構化數據),就非常適合生成式AI。至於其他任務,像是心理治療、招募軟技能員工,以及細膩的領導決策,則需要隱性知識(tacit knowledge):同理心、道德推理、直覺,以及根據人類經驗來判斷情境。這些任務基本上較難由生成式AI執行,因為它們不僅要檢索資訊,更要詮釋細微差異、靈活回應情境、並在情況不明時做出判斷。

透過這兩個維度,也就是出錯的代價、需要的知識類型,我們就能建立一套架構,找出該在何處、以何種方式有效使用生成式AI(請見「以一套架構選出該在何處、以何種方式使用生成式AI」)。

運用這套架構

運用這套架構的第一步,是針對生成式AI提出正確的問題。與其關注生成式AI的「智慧」(它有多聰明、改進速度有多快),組織更該檢視它「是否有用」,這在很大程度上取決於手頭的任務。組織該問的是:目前在哪裡使用的生成式AI就算出錯,代價也低到可以接受?就算需要人類的洞察力和創造力,這些過程是否也有生成式AI可以處理的部分?要用這套架構,你得先將工作拆解為各項子活動,然後依據出錯的代價、完成任務需要的知識,將這些子活動放進這套架構中。只要將任務放進適當的象限,你就能清楚看到,哪些任務交給生成式AI處理,速度可以更快、成本可以更低,或是結果可以更好。

現在我們逐一說明4大象限。

不會後悔。左下象限的出錯代價低、需要明確的知識。對組織來說,這個象限含有最清楚、也最直接的機會。這是生成式AI目前應該部署,也是AI代理未來會蓬勃發展的地方。這個象限的任務仰賴清楚記錄的數據,出錯也相對無害。這裡你不需要AI完全準確。真正的價值在於完成任務的速度比以前更快、成本更低,或是規模更大。

想想幾個例子。生成式AI可以篩選履歷,並根據明確的標準,迅速標出應該考慮的人選。它可以核准小額報帳,這項任務雖然單調乏味,但是風險很低。此外,它還能針對顧客常見問題,像是退款政策或配送時程,迅速草擬回覆。使用生成式AI代替人類完成這些任務,不僅節省時間,也能將以往從事這些任務的人轉往更高價值的互動。此外,這個象限還有一些很有價值的任務,因為太過乏味、耗時,或成本高昂,以往沒有人要做,例如,每次開會都配置一名速記員。而生成式AI可以擷取會議對話,幾秒之內就摘出關鍵主題、行動事項與決策。

如果你在思考這個象限的任務要不要交給生成式AI處理,就別問生成式AI的輸出結果是不是和人類一樣好,也別問要怎麼用生成式AI做你已經在做的事。此外,真正的突破可能不只源於AI取代舊工作,也源於AI解鎖以前完全不可能的工作。你該問的是以下幾個關鍵問題:

● 使用生成式AI所省下的成本、增加的速度,是否大到就算輸出的品質稍有缺陷,我們也可以容忍?

● 我們要怎麼用生成式AI來做我們今天沒有做、或做起來太貴的事?

催生創意。左上象限的出錯代價低、需要隱性知識,這是生成式AI可以催生創意的地方,協助人類完成那些往往靠原創性加持的任務。關鍵是,改進生成式AI的輸出結果、最後判斷採用哪些內容的,都是由人類負責。這個領域可以容忍犯錯,因為成果的品質很主觀:沒有絕對「最好」的行銷口號,也沒有絕對「完美」的產品設計,因為大家對於什麼是最好或完美,都有自己的看法。而且執行這個象限的任務就算稍微有誤,代價也不高,因此生成式AI可以加快實驗腳步、提出更多想法、讓更多人參與創意過程,進而大幅提升人類創造力。有了生成式AI,不論是基層員工、不認為自己有創意的團隊成員、或是資深創意人員,所有人都能更像創新者一樣思考與工作。〔請見本刊2023年7月號〈生成式AI,升級你的創造力〉(How Generative AI Can Augment Human Creativity)。〕

要找出在這個象限運用生成式AI的方法,關鍵是拆解創意任務,然後找出生成式AI可以在哪些部分提升人類能力,讓他們更能透過自己的創造力增加價值。例如,行銷人員可以用生成式AI立即生出20句可能的標語,讓創意團隊有更多選項可以著手改良。設計師可以快速生成不同的視覺圖或功能,然後手動選擇最有潛力的概念加以完善。製作簡報的人可以請生成式AI簡述要點、建議鋪陳方式、或生成視覺模型,讓他們有更多時間可以專心為受眾量身打造要傳達的訊息。在訓練的時候,也可以用生成式AI快速生成模擬面試或模擬情境,讓事前的準備練習更豐富。

別問生成式AI是否像人類一樣有創意或原創性,它的設計本來就不是要滿足這個標準。你該問的是以下幾個關鍵問題:

● 生成式AI可以節省創意人員的時間嗎?

● 它可以讓非創意人員更容易參與創意任務嗎?

人類優先。右上象限是風險最高的地方。生成式AI在這個領域可以是促成者,但不能是決策者。這裡的任務需要主觀判斷、情境細節,以及複雜的決策,出錯會帶來嚴重的後果,無論是財務、法律、聲譽,或是個人層面。信任、道德、長期策略在這個象限也往往懸於一線。一旦出錯,可能造成難以磨滅的後果:聘用不適任的高階主管可能損害公司文化;策略失誤可能侵蝕數十億美元的價值;醫療診斷不當可能讓病人失去生命。

像是聘用關鍵員工、制定策略、整合複雜的企業系統、應對危機、管理敏感的人資措施,這些任務全都不偏不倚落在這個象限。它們不僅風險高,也需要判斷力、情境理解、道德推理,以及情緒智慧,這些特質很難整理成明確的規則,也很難穩定地自動化。

在這些領域使用生成式AI應該極度謹慎。它不能取代人類在這些決策中的角色。它的貢獻要受到嚴格限制,只能擔任支援而非核心的角色。然而,只要明智地拆解這個象限的任務,就會發現生成式AI有機會提供珍貴的支援:它可以提升人類執行這些任務的能力,同時又不破壞人類的決策權。舉例來說,在招募人力方面,生成式AI可以協助改善職務說明,或建議面試的題目;在策略方面,它可以整合市場數據,或指出新興的趨勢;在治理方面,它可以模擬聲譽風險;在危機管理方面,它可以草擬初步說明,並監測民眾的反應;在醫療方面,它可以協助醫師計算風險分數,來為病患進行檢傷分類,決定誰需要立即處理,誰可以稍後治療;在管理員工方面,它可以建議績效改善計畫要有哪些元素。不論是領導人或知識工作者,都有一些任務落在這個象限中。

在評估任務時,不要浪費時間思考生成式AI何時可以聰明到自主執行任務。你該問的關鍵問題是:

● 目前生成式AI可以協助執行哪些任務,讓人類的判斷更有效果?

品質管制。右下象限包含知識密集任務,生成式AI在技術上可以妥善執行這些任務(因為它們仰賴明確的結構化資訊),但只要出一點小差錯,後果可能很嚴重。這些都是需要高度負責的領域,像是法律、金融、軟體開發等,雖然資訊清楚,可以整理成明確規則,但對準確性的要求非常高。理想情況下,這個象限適合人機迴圈模型(human-in-the-loop model):生成式AI提供速度與規模,人類則提供判斷、監督,並扛起最後的責任。

以起草法律協議為例。傳統上,準備合約包含幾個階段:了解客戶需求、撰寫條文、談判條文內容、修改用語、批准定稿。如今,律師可以用Harvey等生成式AI工具,在幾分鐘內生成一份高品質的合約草稿,把省下的精力集中在談判與最終的審閱上。同樣地,在軟體開發上,像GitHub Copilot這樣的生成式AI工具可以生成模板程式碼,或建議除錯修復,進而加快開發週期,雖然經驗豐富的開發人員還是要做品質確認與功能驗證。在金融的盡職調查方面,生成式AI可以掃描大量文件,偵測異常或機會,但人類分析師必須根據情境來解釋這些發現。在醫療領域,生成式AI可以根據結構化標準,建議病床的分配方式,同時將最終決定權留給臨床工作人員,他們必須權衡演算法所遺漏的細節。對於高風險且需要明確知識的任務,可以讓生成式AI處理可重複、數據密集的部分,並由人類執行需要細膩處理、解釋或負起最後責任的步驟。

要找出哪些任務屬於這個領域,你該問以下幾個問題:

● 哪些任務確實需要人類的專業知識?

● 工作流程有哪些部分可以安全委託給生成式AI?

大家常說,使用AI的人將取代不使用AI的人。但現實情況更複雜:就像這套架構指出,有些任務由AI單獨完成最好,有些則是人類與AI協作,還有些仍然需要全由人類判斷。與其爭論是取代或補充,關鍵在於了解哪些任務仍然明確屬於人類。

預測你的產業會受到什麼影響

事實上,你的顧客、供應商與競爭對手都可以使用同一套技術,這就導致「使用的悖論」:由於每個人都可以使用它,透過它獲取價值就會變得困難許多。如果你和競爭對手都將這套技術用於類似任務,並遵循同樣的最佳實務,那麼每個人都會更有效率,但也沒有人因此取得長期利潤。競爭壓力最終會透過降低價格或更優惠的條款,將收益流向顧客與供應商。這是一個類似網路1.0時代的模式:早期採用者享有短暫優勢,但隨著數位技術普及,利益流向消費者,而非企業。想想21世紀初航空公司電子機票的興起。所有航空公司都使用同一套技術來競爭,顧客則享受到票價降低的好處。自1990年代以來,CAD與ERP軟體簡化製造與供應鏈,但現在它們只是基本要求,而非優勢的來源。這些例子提醒我們要為以下幾項發展做好準備:

AI先進者漸漸出現。在不遠的將來,最兇猛的競爭對手可能不是你熟悉的同行,而是一群全新的個人創業者和微型團隊。假設一個小型專家團隊(甚至是一位勇氣十足的創業者)要從零開始成立一家行銷公司,他們不必雇用數十位員工進行市場調查、撰寫文案、設計圖像、回答客戶問題,最後只要靠AI就能完成所有這些任務。這樣的AI先進者可能追上你的廣度與速度,但員工數量只有你的一小部分。市面上已經有軟體開發代理與AI銷售代表,為這個願景打好基礎,不久之後還會出現更多工具。

顧客與供應商可能用生成式AI對付你。他們對生成式AI的使用可能破壞你的議價能力。自1990年代以來,律師事務所一直在處理類似的問題。有些工作以往需要許多法務人員與一個完整的法律圖書館,忽然間只要一位律師和一台連網的個人電腦就能完成。公司現在可以聘請內部律師處理日常工作,而不是把所有事務都交給一家完整的律師事務所。從1997到2020年,美國律師擔任公司內部法務人員的數量增加為三倍,而目前人數也超過前500大律師事務所的人數。這項轉變在兩方面擠壓大型律師事務所。客戶拒絕以往那種強硬的論時計酬方式:如今將近90%的大型律師事務所收取固定費用,或提供其他對客戶更有利的訂價方式。數位工具取代大型事務所的基礎設施,讓那些曾經別無選擇,只能在頂級律師事務所每週工作100小時的律師,現在有能力轉往企業內部或開始獨立執業。

生成式AI加速了這個模式。有了法律研究機器人與合約撰寫代理,企業客戶可以把更多法律工作拿回來自己做。同樣的趨勢也出現在其他專業服務領域,比方說軟體開發承包、併購諮詢,以及廣告業務。這些公司最有才華與創業精神的員工,對於要在哪裡工作,將會有愈來愈多的選擇。

建立AI競爭優勢

正如我們指出的,快速行動很重要,但光憑速度無法讓你在即將來臨的競爭中領先。你的組織用生成式AI創造價值的方法,要怎麼和其他公司不同,需要一套策略才行。我們建議採取以下幾個步驟:

要求所有員工使用AI技術。公司每位員工都有任務落入這套架構的4大象限,因此人人都有潛力運用生成式AI完成更多事。組織內每一位成員都應該評估,AI可以把哪些任務處理得更好,或單純更適合處理哪些任務。也請每個人想想,哪些任務以前做起來太過昂貴或耗時,但交給生成式AI執行,不僅成本低廉、也能迅速完成,例如,每逢節日就向前一年有業務往來的人發送量身訂製的問候訊息,或每出席一場會議就做會議摘要。公司應該鼓勵所有員工進行實驗、接受培訓,由上而下傳達AI的重要性,並舉辦論壇,讓員工可以由下而上分享學到的心得。要達成這些目標,公司必須建立更快速的途徑,讓一線團隊可以測試並擴大生成式AI工具規模。

有些瓶頸會阻礙員工取得這些強大的工具,你得先移除才行。如果使用權限卡在IT部門,或隱藏在各式法遵表單之後,你的地盤就會拱手讓給員工可以即時實驗的競爭對手。市面上不斷出現持續改進的模型,以及專門的應用程式,IT部門很難跟上腳步,也不是不能理解。但將生成式AI的控制權完全交給技術長,不論他能力如何,都會拖慢進度。2023年摩根大通(JPMorgan Chase)暫時禁止員工使用ChatGPT,以便安全團隊進行第三方審查。這項預防措施雖然合理,卻也讓6萬個使用者無法進行實驗。每個組織都會面臨一項取捨:網路安全問題確實存在,但如果員工聽到最響亮的訊息是哪些事情不該嘗試,那麼創新就只會和那些堆積如山、等待你簽核的公文一樣,以最緩慢的速度前進。許多IT部門主管想要採取最高規格的預防措施,來防範所有風險。但他們應該把重點放在防範最重大的風險(像是受到監管或高度機敏的數據遭到外洩,例如可辨識個人身分的資訊),明確訂定精準的員工政策與供應商安全審查機制,來抵禦這些威脅。

一旦你完成這點,接下來就是制定策略。你的組織使用生成式AI的方式要和其他公司不同,有賴於兩個長期工作。

將所有資產重新構思為數據。最初幾代的生成式AI,能力受限於它們採用的公共數據。目前愈來愈多企業為員工配備豐富的專有數據,這些數據可以透過生成式AI搜尋取得,或用來訓練一個具備公司知識的模型。如果你要跟進,必須做到以下幾點:

➔確認數據目前位於組織何處,然後將它們集中起來。所有公司都要開始將那些分散或孤立在不同事業單位、職能、地區的數據集中起來。基礎設施可以鞏固你的競爭優勢。在2000年代,生成式AI時代到來前,賭場營運商Harrah's Entertainment將每一次拉霸、飯店報到、晚餐收據都匯集到單一的數據庫。它從數據寶庫得到的見解,讓營收的成長速度得以超越競爭對手;雖然這些對手可以複製Harrah's賭場的富麗堂皇,卻無法複製它的數據基礎設施、也無法複製它迅速利用數據的文化。如今,有紀律地整合數據比以往還要重要,而且目的也不只是為了分析顧客。有了生成式AI,公司就能從無數混亂、非結構化的數據(包括合作伙伴提供、經由收購而來的數據)提取見解,來驅動組織各個層級的決策。建立基礎設施來蒐集和理解這些數據,需要數年的時間,所以現在就要開始努力。

➔找出目前尚未蒐集的數據。企業各項活動,從顧客互動、營運流程到內部電子郵件與會議,都是企業專有數據的來源,值得進一步挖掘和利用。今天沒有蒐集的數據是一顆你永遠不會種下的種子,所以請現在就開始捕捉關鍵的數據流,這樣在你需要的時候,樹木才能結出果實。

重新設計你的組織。長遠來看,單純將生成式AI加到既有的工作流程是不夠的。未來,組織必須根據一個生成式AI優先的企業願景來重新設計。要達成這項目標,你得好好組織,才能充分運用你的數據和員工。

我們先來看看數據。就算是專有數據,最後也會成為大宗商品。然而,如果量身打造組織,讓它可以持續運用專有數據,其他人就很難複製這樣的組織。1990年代,Capital One銀行按照數據進行重組,將行銷、風險、IT團隊結合起來,要求他們每年進行數千次微型實驗,而營運、客服、人資團隊則負責支援這個學習引擎。它最著名的實驗是「餘額代償」(balance transfer)優惠利率,讓顧客在其他競爭發卡機構底下尚未償還的餘額轉移到 Capital One的信用卡上。這次促銷為Capital One的開戶數帶來爆炸性成長。該公司還長期密切追蹤用戶的行為,一陣子之後,數據發出警訊,新申請人的風險提高。管理階層因此有了先見之明,逐步淘汰這項產品。於此同時,缺乏這種回饋迴路的競爭對手繼續模仿這項產品,直到蒙受災難性損失為止。當前的企業需要在數據與持續學習過程之間建立一個回饋迴路,才能搶先市場,將生成式AI的見解轉化為行動。

此外,你還要重新審視充分運用員工的方法。生成式AI工具可以節省大量時間,但早期的研究顯示,這個意外的紅利可能煙消雲散,轉為漫無目的的瞎弄、做低價值工作消磨時間,或乾脆什麼事也不做〔請見本刊2025年3月號〈AI省下的時間,你的團隊怎麼用?〉(How Is Your Team Spending the Time Saved by Gen AI?)〕。為了不讓省下的時間白白溜走,你要像對待任何戰略資源一樣對待時間,也就是審慎地管理它。主管應該和員工一起評估與追蹤AI在他們關鍵任務上節省的時間,清楚告知員工該如何重新部署這些時間,並根據他們多有效利用這些省下的時間來決定表揚或激勵的方案。(請見邊欄「為什麼生成式AI創造的收益沒有出現在損益表上?」)這些措施必須和技術一起發展,才能確保AI帶來的效率轉換為企業的真正收益,並為員工帶來有意義的成長。

今天就要開始思考,AI優先的組織架構應該具備什麼樣貌,就算這些變革要等到以後才會出現——畢竟組織的重新設計需要很長的時間才能落實。AI會消除一些現有的職位,「不會後悔」象限(出錯代價低、需要明確的知識)有很高比例職位最有可能如此。在其他象限,生成式AI則會補充組織成員的工作,但這些成員不一定是今天執行這些任務的員工。你需要重新思考整個組織架構。舉例來說,一些職能的員工可以成為跨職能的員工。中階主管不必監督使用軟體的員工,他可以直接使用軟體。可能還有些人只專心做「人類優先」象限的任務。

總而言之,策略的差異化會有3大來源:(1)將生成式AI快速且精準部署到各項任務。如果你的競爭對手仍然執著於生成式AI的智慧程度,或因為幻覺之類的問題而無法採取行動,那麼這項做法在短期內會很有價值;(2)使用專有數據,來增強生成式AI的性能,或是修正內部流程,避免生成式AI的價值因為組織瓶頸而喪失;以及(3)具備獨特的員工、流程與文化,這些「補充資產」讓生成式AI在某個組織比在其他組織還要有價值。

別空等100%的那一天

許多組織因為常見的誤解而無法充分運用生成式AI的潛力。一些領導人認為,生成式AI的智慧程度還不足以提供協助;他們著重於它的不完美,而沒有意識到就算品質不完美,它還是有降低成本的潛力。其他領導人則擔心,出錯率會使得採用它的風險過高;他們忽略一個區別:最重要的並不是出錯率,而是出錯的代價。有些領導人堅持認為,生成式AI必須完全準確才能部署;他們沒有意識到,許多任務並不需要100%準確。還有些領導人很挫折,雖然任務層面省下了時間,卻沒有轉化為損益表上明顯可見的收益;他們忘記,如果缺乏有意識的管理,各項任務省下的時間不會自動轉化為省下的金錢;他們也忘記,單純採用生成式AI不會帶來可長可久的優勢,你用的方式還得和別人不同才行。組織如果能意識到這些陷阱,重新思考自己的假設,並且有意識地將生成式AI從一般能力轉變為競爭優勢的真正來源,就能迎向成功。

文章來源:哈佛商業評論 11月號